生物現象の機能分子として蛋白質は中心的な役割をはたす.

しかし,物質的に不安定であり,PCRなどの高感度な測定系が

存在しなかったため,蛋白質を直接検出する解析手段が近年

まで存在しなかった.一方,mRNAを中心とする発現解析が必

ずしも病態を反映しないという事実がある.質量分析の先駆

者たちが,この問題に大きなブレークスルーを与え,多数の

医学研究者が質量分析を用いた蛋白質の網羅的な解析を開始

した.さらに,ヒトゲノムプロジェクトが終了し,遺伝子産

物である蛋白質の情報が飛躍的に充実したこともプロテオミ

クスを強力に後押ししている.

質量分析の感度を他の蛋白質検出系と比較すると

酵素免疫抗体法(ELISA) 1分子蛍光検出(MF20) 質量分析(MS)

nano-pico mole pico-femto mole femto-atto mole

このように,ELISA法に比較し100万倍以上の感度を有する.

さらに異なる質量の多種類の分子を一括して検出することが

出来る特徴を有する.しかし,定量性に優れない,イオン化

が選択的に起こるなどの欠点を有する.私たちは,質量分析

を検出システムに組み込んだ網羅的な蛋白質解析系を開発し

つつ血清や分子に会合する病態関連分子の探索を続けている.

今回は,血清を用いた病態の診断マーカーの同定についてご

紹介させていただき,その現状の問題点や展望につきご批判

いただきたい.

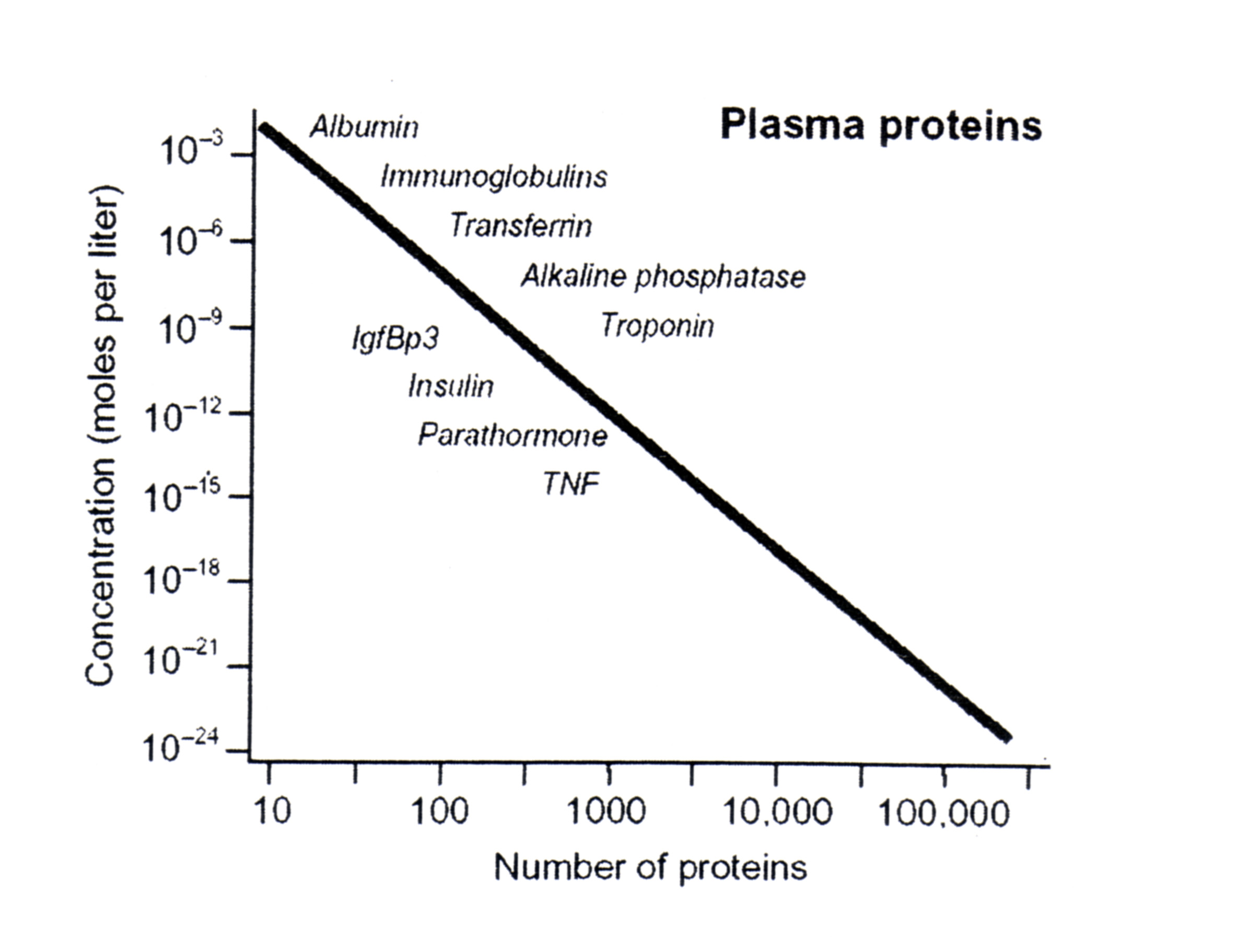

血清または血漿には細胞成分が存在しないことからウイル

スを除いて遺伝子工学ではアプローチできない.さらに数種

類の高濃度な蛋白質と脂質が成分のほとんどを占める体液で

ある.私たちは,治療抵抗性RA,アルツハイマー病および抗

がん剤の治療応答性の指標となるいくつかの分子を同定し,

低侵襲で高感度な診断系を提案している.これらの事例をご

紹介させて頂く.

|