胸部XP上,びまん性の陰影を呈する肺疾患の病理診断は進行速度、病変の場と性状に分けて考えると理解しやすい.

病理診断の確定と治療方針を決めるため,外科的肺生検がされる例が増えてきている.

間質性肺炎やBOOP/OP(器質化肺炎)では,一つの病理診断は多数の疾患から成り,また1疾患/1原因は多数の病理像を呈するので,その病理診断は特をつける。例えばusual interstitial pneumonia(UIP)パターンと診断する。それが特発性か、膠原病性か、薬剤性か、慢性過敏性肺臓炎(CHP,慢性HP)の結果かは臨床が判断する.それはnon-specific IP(NSIP)でも同様でNSIPパターンと病理診断する.考慮する疾患群はUIPパターンとほぼ同様である.

ただ石綿肺を含む塵肺性は主に病理の責任で特にUIPパターンを見た場合,必ず鉄染色を実施し石綿小体をさがし(一部の例では胸膜の線維化や癒着が無く,石綿小体の存在以外は病理学的にも特発性UIPと区別出来ない),また塵肺結節があれば塵肺性とする.科学的にUIP+石綿小体や塵肺結節は必ずしも石綿肺や塵肺関連UIPを意味しないが,疫学的な成績の上での患者救済と考えるのが妥当.またdiffuse

alveolar damage(DAD)やNSIPをみた場合はグロコットでのカリニの検出を含め慎重に微生物を検索する必要がある(治療しても助からないが,硝子膜内に抗酸菌を見いだす場合もある).

間質性肺炎では米国胸部学会と欧州胸部学会からの報告(Travis WD, King Jr.

TE: ATS/ERS International Multidisciplinary Consensus Classification of

the Idiopathic Interstitial Pneumonia, Am J Respir Crit Care Med2002;165:277-304)に準ずるも,指摘な修正を加えてある(その場合は明記).

限られた生検材料でパターン分類が困難な例は気腔内肉芽を伴う間質性肺炎などの記述診断名や一般名である慢性間質性肺炎とかにするのが良い.あるいはUIPパターン+NSIPパターンとする.ただどの診断であろうが治療による可逆性の有無は記載するように心がける.それにより臨床医は疾患を同定し,治療方針を決める事が可能となる.

また肉芽腫性病変や壊死性肉芽腫症などでも必ずしも疾患診断ができると限らない.その場合は記述診断にとどめ,病変の性状や分布などから可能な疾患名を挙げるしか無い.

|

| 1. びまん性の拡がりで小葉内でもほぼ均等に分布する間質性肺炎は急性経過,亜急性経過,慢性経過とある. |

|

A. |

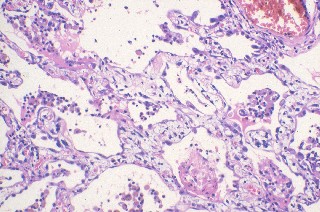

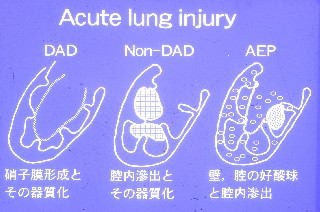

急性はDAD, non-DAD(腔内肉芽を伴う急性炎), AEP(acute eosinophilic pneumonia, 急性好酸球性肺炎).臨床的にARDSや急性呼吸不全とされているグループ.重篤例では外科的生検がされることは稀.死亡例は殆どがDADの病理像なるも,改善例の病理像は不明.致命例と救命例は病理像が違うのでないかと推測している.

DADの診断は硝子膜形成and/orその器質化による。私はこれが優勢な場合のみDADと診断している.

硝子膜の形成に始まり器質化がおこると記載されているが,ATS/ERSの器質化期DADは診断基準が甘く,後述のBOOP/OPとの鑑別を必要とする気腔内肉芽のみの例も含まれている.

non-DADは間質浮腫、腔内肉芽、異型再生あるも硝子膜とその器質化は無い.

これはATS/ERSには無い,私独自のカテゴリーだが,ステロイドパルス療法で殆どの例は改善するためほぼ致死的(と私は考えている)なDADとは区別している.図1.

|

|

|

|

剖検例ではDADとnon-DAD両病変の合併はある。 上皮傷害の程度によるスペクトラムを作っていると想像している.これも必ずグロコット染色を.

AEPは間質への好酸球浸潤と気腔内での好酸球とマクロファージ(Mφ)集簇で特徴づけられる.喫煙の関与が指摘されている.通常は入院のみやステロイドで著明改善するため外科的生検がされる事は無い.

外科的生検がされるのはレスピレーター管理がされるような特殊な例に限られる.そのような例では上記に加えてDADにみるような膜状の滲出物が肺胞入口部を覆う(アザン染色では硝子膜で無く,フィブリンであることが確認できる).一見器質化DADに見えても救命できるので好酸球の存在に注目を.

これらの鑑別を図2にシェーマとして示す.

|

|

|

B. |

亜急性はNSIP, desquamative IP(DIP, 剥離性間質性肺炎).頻度は圧倒的にNSIP.

両者は立方上皮化, 腔内肉芽, 腔内AMの集簇で判断.

NSIPでは間質への炎症細胞浸潤と気腔内肉芽とそれの間質への組み込みによる構造不明化が特徴.腔内Mφは目立たない.

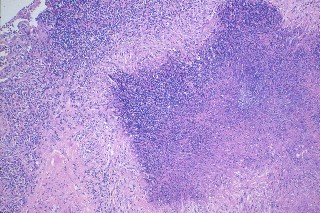

DIPでは腔内Mφの集簇が高度で,間質と気腔に好酸球がみられる.上皮は広範な立方上皮化生を伴い,間質のリンパ濾胞形成が顕著.また慢性に経過した場合は特有の線維化を伴う小嚢胞や蜂窩肺が形成される.

BOOP/OPとNSIPの鑑別は肺胞構造の保持の有無と炎症が小葉均等か小葉中心性かで判断.

BOOP/OPは構造を保持した小葉中心性炎症と肉芽.ATS/ERSでは間質性肺炎のカテゴリーに入れられているが,私は間質性肺炎と考えない.

|

|

C. |

慢性はNSIP, DIP, lymphoid interstitial pneumonia(LIP,リンパ球性間質性肺炎):線維化を伴う場合多し.

慢性の場合,小嚢胞や蜂窩肺形成と間質へのリンパ球浸潤の程度で判断.

NSIPは線維化が前面に出てきて,炎症細胞浸潤は減少する.無気肺硬化型の線維化で蜂窩肺形成傾向に乏しい.

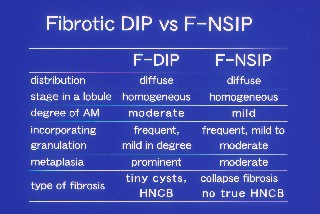

DIPは間質の線維化が進行し小嚢胞や蜂窩肺形成に至る.また気腔内Mφが著明で無くなり,特徴的な所見に乏しくなる.両者の鑑別点を表1に示す.

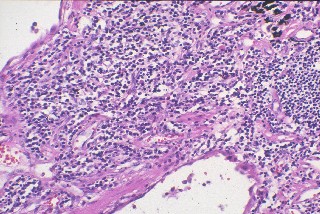

LIPは広義間質から肺に病変が及ぶような分布をとるも,一部は汎小葉性の分布を示す.

線維化が高度であってもリンパ球と形質細胞の間質浸潤が高度である(図3).末期では構造破壊を示す線維化のため,比較的大きな嚢胞化を示す場合がある.特発性は少なく,多くは二次性である.

|

|

| 2. |

びまん性の拡がりだが,小葉単位では呼吸細気管支/小葉中心性の病変.過敏性肺臓炎(HP),粉塵性疾患,喫煙者の呼吸細気管支炎(RB)など.

HP.細気管支胞隔に富細胞性,主に気腔内の肉芽腫,腔内肉芽.肉芽腫が形成されない場合もあるが,病変分布と富細胞性から本疾患をも考慮する.

分布が小葉内均等でも富細胞性なら疑う.鳥飼病では肉芽腫がみられず,コレステリン貪食巨細胞のみの場合もある.その場合HPの病理診断は出来ないが鳥飼病の可能性は指摘できる.

RB.呼吸細気管支周囲肺の線維性肥厚をみるも炎症細胞浸潤は軽度にとどまる.上皮化生少なく,呼吸細気管支以下の気腔に褐色調のMφ.ATS/ERSでは特発性間質性肺炎に含まれているが,私は否定的.それは喫煙が原因であること,間質の炎症所見に乏しいためである.禁煙が肝要.

|

| 3. |

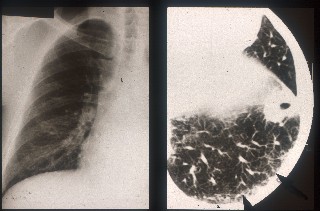

びまん性だが胸膜直下,小葉辺縁に優位な病変.UIP, 上葉限局/優位型肺線維症など限られた病理診断名にとどまるが,UIPは最も重要な病変である.畢竟はUIPかUIPで無いかに帰着する.UIPは進行性,致死性の宣告となる.

UIPはヘテロをキーワードとする.通常肺底後面に優位で,小葉内での空間分布と時相がヘテロ.

定型例は組織学的に小葉辺縁に平滑筋増生を伴う陳旧性の線維化があり,小葉内部は正常か胞隔炎程度.陳旧性線維化に接して肉芽の存在を前提条件にしているが,それはDIPでも線維化期NSIP(F-NSIP),上葉限局型肺線維症にもみられる像である.UIPとF-NSIPやDIPの鑑別に苦慮する場合がある.それは間質性肺炎を人為的に分類する悲劇である.UIPの範疇が広ければ必然的にF-NSIPやDIPの範囲がせばまる.

前述のように無理に分類しないで慢性間質性肺炎などと逃げるのが妥当であろう.ただ治療反応性には触れる(陳旧性線維化,fibroblastic

foci以外の病変は可逆性があるかも知れない).

他,UIP病変の進行につき簡単に述べた.UIPは当初から胸膜直下優位の気腔内器質化からなる線維化で始まり,時間経過とともに同様病変が多小葉性に出現する.それは胸膜直下から肺内部に,小葉辺縁から内部に及んで行き肺胞構築改変に至る.そのどの過程でもDAD,非DADなどの急性進展やNSIPやBOOPに類似した亜急性進展を示すと私は考えている(まだ国内的/国際的承認は無い).私が考えている限局性UIP病変の症例を提示した(図4,5)

上葉優位型肺線維症は肺尖部胸膜直下肺に高度で,帯状の線維化を基本とする.組織は肺尖瘢痕のそれと同じで肺の虚脱と弾力線維の増生を伴う気腔内器質化の像.通常は上葉に限局するが下方に進展するとUIPパターンを伴う事が多い.原因は特発性,石綿肺を含む塵肺,膠原病,慢性HP, 薬剤など通常のIPの鑑別同様.

|

|

| 4. |

広義間質優位の病変.癌性リンパ管症,びまん型の悪性リンパ腫,サルコイドーシス (サ症),ベリリウム症など.

サ症とベリリウム症の鑑別は困難,前者は胞隔炎殆ど無いがベリリウム症では相当の炎症細胞浸潤がある.両疾患とも肉芽腫はリンパ管の存在する広義間質に比較的優位に形成されるが,肺胞壁や肺胞腔にも形成されることは忘れてはならない.

他,稀な組織球性疾患であるErdheim-Chester病も広義間質を場とする.

|

| 5. |

多発結節影/浸潤影を呈する病変.各種壊死性肉芽腫,悪性リンパ腫,硝子化結節,好酸球性肺炎,BOOP/OPなど

壊死性肉芽腫には鍍銀染色,弾力線維染色,ZN染色とグロコット染色はルチンに実施.特にウエゲナー肉芽腫症は鑑別上重要な疾患である.特徴的なミクロレベルのnecrotizing basophilic palisading granulomaや偏心性の細胞性あるいは壊死性血管炎があれば診断はほぼ確定だが,palisading granulomaを伴う地図状壊死のみの場合 (図6),診断は慎重にする.

|

|

| 6. |

多発性嚢胞性病変.考慮するのはlymphangioleiomyomatosis(LAM),好酸球性肉芽腫,LIPに伴う嚢胞,腫瘍性など.

幼若平滑筋束,ランゲルハンス細胞集団,明細胞を含む腫瘍細胞など特異的所見をさがす.

|

| 7. |

気道病変:HRCTでは一般に気道壁の肥厚で認識されるが,それが不明の場合もある.不明例では吸気と呼気のHRCTが有用な場合がある.

特に閉塞性細気管支炎は分節的なのでどの細気管支にも病変が存在するわけでは無い.臨床から呼吸機能上の閉塞性障害があるとの情報があれば,見逃さないように注意する.必ず弾力線維染色を併用して,対応する肺動脈と比較するのが肝要.

他新しい疾患概念である好酸球性細気管支炎について述べた.本年10月18日に東京で本疾患を集めての研究会を企画している.病理と臨床にアナウンスを予定しているが,該当例があれば応募をお願いしたい.

|

| 8. |

血管病変.HRCTでも異常を呈しない場合がある.胸部XPやHRCTで異常が無く,低酸素血症の時は気道閉塞と共に血管病変を考える.

肺動脈高血圧症では細動脈の動脈化に注目.弾力線維染色で細静脈を十分に検索する.

脂肪塞栓は骨折例では丁寧に捜さないと見逃す事が多い.そのような例では脂肪染色が

確実である.

肺静脈閉塞病 (PVOD)とpulmonary capillary hemangiomatosis (PCH)の相互関係につい

て述べた.

私はPCHを細静脈閉塞が主で小葉内静脈閉塞が不明なPVODと考える.

|

| 9. |

まとめ

外科的生検にもかかわらず病理診断がつかないで苦慮することはしばしばです.生検の部位として代表的な部位を選択する事の大切さと共に,中葉/舌区先端と肺底横隔膜面のみの生検はさけないと誤診のもととなる.びまん性間質性陰影例では病変の軽度ならびに中等度の部位にして,線維化が進行した部位はさけたほうが良い.比較的新しい病変には特異的所見がみられる場合がある.一方結節は画像で壊死が確認できればそれを生検する.

侵襲を与える検査だけに目的の病変を確実に採取する事が一番大切.診断に苦慮すれば専門家にコンサルトすれば助けになる場合があるが,不良検体は救えない.

なお当日の講演には各施設の先生からみせていただいた標本を使用しました.施設と医師の名前は挙げませんでしたが,ここであらためて深謝します.

|

|